西畴县蚌谷乡龙正村委会噜啦村的山风,以前总带着股说不清的滞涩。2017年春天,刘禹仲站在龙正村的土坡上,望着坡下稀稀拉拉的房子,指节捏得发白。那会儿他刚当选村支书没多久,心里揣着沉甸甸的责任——这责任像杆压在肩头的秤,秤盘里盛着全村人的日子,秤砣是全村人眼里忽明忽暗的盼头。

刘禹仲走访群众

“刘书记,这巴西菇金贵得很,咱这穷山沟能养得活?”蹲在院子里的老人们嘴里叼着烟,烟头的火星忽明忽暗,像极了他们心里的犹豫。刘禹仲刚从外地考察回来,帆布包里还裹着几包菌种,塑料袋磨得他胳膊肘生疼。

“养不活,我刘禹仲把名字倒过来写!”他蹲下去,指了指院角堆着的碎木屑和秸秆,“这巴西菇不用土养,就靠这些废料就行。咱不用费啥劲整地,把这些料配好,跟伺候娃娃似的,用心就行。”

第一个竹棚搭在噜啦村的荒地上。五月的太阳有些火辣,刘禹仲光着膀子编竹篾,竹刺扎进手指,他往嘴里吮吮血,接着干。夜里守棚,他就裹件军大衣蜷在角落,听着菌床里细微的“噼啪”声——那是菌丝在土里扎根的动静,他觉得比啥歌都好听。有回下暴雨,棚顶漏了个窟窿,他扑过去用塑料布堵,雨水顺着脊梁骨往下淌,冻得直打哆嗦,却死死盯着那片刚冒头的白菌芽,生怕它们受了惊。

2018年秋末,第一批巴西菇出棚那天,收菇的小货车停在村口,秤杆翘得老高。会计拿着计算器算到最后,声音都变了调:“加上这次卖巴西菇的收入,总产值210万!”院子里瞬间炸开了锅,噜啦村村民赵显福的妻子胡维兰攥着刚领的工钱,手抖得像秋风里的落叶。刘禹仲站在人群外,看着老人们笑出的满脸褶子,突然觉得手上那些结痂的竹刺印,都透着股甜。

群众分拣菌菇

在刘禹仲的精心照料下,巴西菇总算在噜啦村扎了根。村民们也干劲十足,日子渐渐有了奔头。然而,2021年开春,巴西菇产业遭遇“寒冬”,眼看大家的心血要打水漂。那天夜里,刘禹仲在家翻箱倒柜,把存折上的12.6万元全取了出来,垫付了地租,让村民心里悬着的石头落了地;他又硬着头皮向亲友借了32万元,投入甘蔗渣、牛粪等原材料采购与日常种植管理,努力让巴西菇产业撑下去。“禹仲,你图啥?这钱扔进去,可能就打水漂了!”亲友劝他。他没多说,在借款单上按下红指印时,指腹的老茧硌得印泥都发皱。

刘禹仲了解菌菇加工情况

虽然遭受了挫折,但村民们的心是亮堂的,大家把选票投给了刘禹仲。2021年,刘禹仲当选为西畴县第十七届人大代表。那一刻,他说:“巴西菇产业有希望了,要利用人大代表身份,破解巴西菇产业难题。”于是,他联合辖区其他人大代表,将巴西菇产业面临的困境与发展前景梳理成汇报材料,多次前往县农科局、县政府汇报,争取到210万元上海衔接资金与80万元涉农资金,将巴西菇产业大棚由原来的竹棚换成钢架大棚。为破解种植技术难题,他与3名乡人大代表向县乡村振兴局主要领导汇报,再到州乡村振兴局反复对接,最终在上海挂职干部的帮助下争取到500万元产业发展资金,建成“发酵隧道”——这一设施有效解决了土壤污染问题,实现培养料无菌发酵。

“对我来说,人大代表身份为我打开了解决问题的通道。现在想来,虽然有时候做得不太体面,脸皮厚了点,但看到产业能撑下去、村民能有收入,一切都值了。”刘禹仲说。

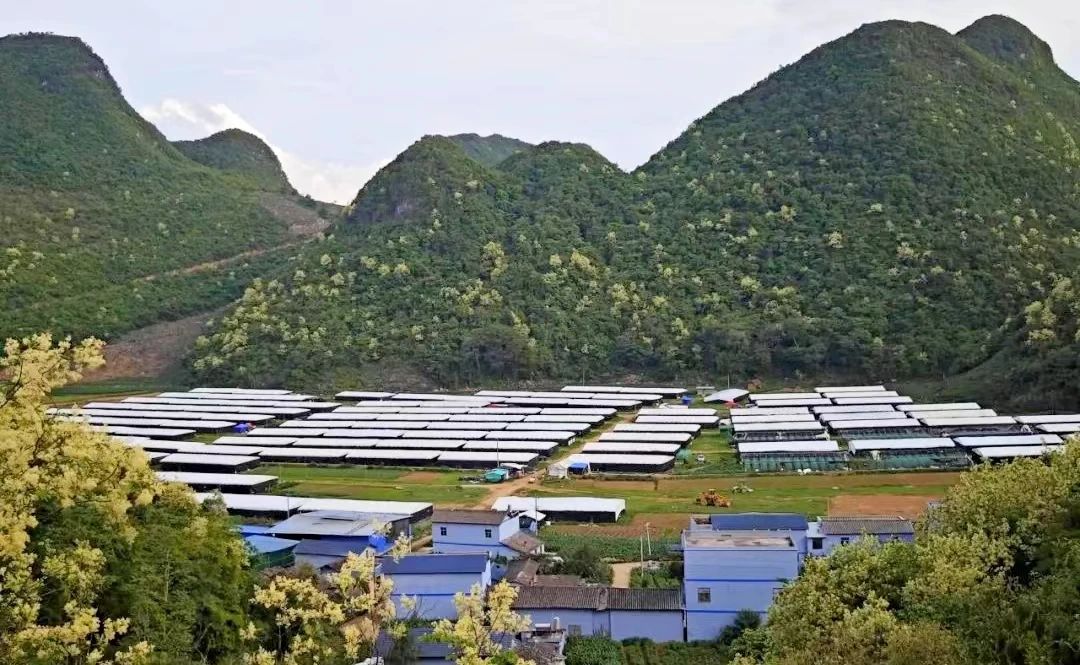

新建的钢架菌棚

如今的噜啦村,115个钢架大棚在山坳里排得整整齐齐,去年巴西菇总产值280万元,纯收入18.6万元,全村300多人从中受益。村民胡维兰在棚里摘菇,动作麻利得不像个50多岁的人,她说现在每月能挣三到四千元,以前一家人辛苦一年也没有这么多。符松跃依托巴西菇产业建了新房,这件事被刘禹仲记在笔记本的第37页,用红笔圈了三个圈。

傍晚的菌棚区最热闹。刘禹仲的手机响个不停,不是张婶说棚顶漏了,就是李哥问菌料配比。他哪有半分空闲,裤脚沾着泥,却笑得自在。有回符松跃喝多了,拉着他的手不放:“禹仲,你这人大代表当的,图啥?”他望着远处村里亮起的灯火,山风里飘着菌菇的清香味。“图啥?”他低头踢了踢脚边的菌渣,“就图让你们夜里睡得踏实,天亮了有活干,年底了有钱拿。”

月光爬上钢架大棚的顶端,像给那些银色的棚子镀了层霜。刘禹仲往回走,脚步踩在菌渣铺成的路上,软软的。他知道,这条路还长,但只要手里的菌种还能发芽,心里的那点热乎气就不会凉。毕竟,他答应过乡亲们,要让大家的日子,像棚里的巴西菇一样,一茬接一茬,长得旺,长得实。